“寒王”給火熱的市場放了一記冷槍

來源丨鳳凰網財經《公司研究院》

曾幾何時,寒武紀還是一家需要靠銀行貸款“輸血”才能維持研發投入的初創公司,在AI芯片這片技術高地上艱難地“借錢過日子”。然而,誰曾料到,短短數年間,這家昔日的“借貸求生者”竟上演了一場驚天逆轉,一躍成為A股市場最耀眼的明星——如今的“股王”。

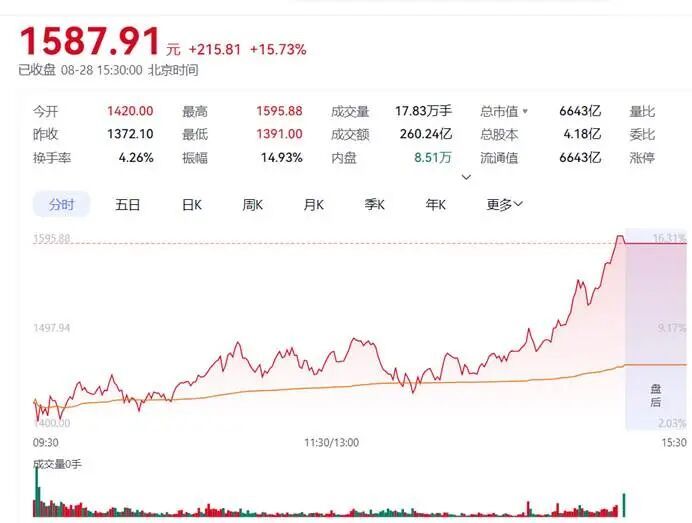

2025年8月底的A股,上演了一場足以載入史冊的“新舊交替”。

AI芯片公司寒武紀股價悄悄摸到了1587.91元,不僅搶走了茅臺霸占多年的“A 股第一高價股”頭銜,市值一舉沖破6643億元,連帶著創始人陳天石以1600億身家登頂江西首富。

這不僅標志著“白酒股王”時代的階段性落幕,更凸顯出人工智能產業崛起對資本市場估值邏輯的重塑。

不過,就在剛剛,寒武紀發布公告提示,股票價格存在脫離當前基本面的風險,投資者參與交易可能面臨較大風險。寒武紀還稱,近期網上傳播的關于公司新產品情況的信息,均為誤導市場的不實信息。

此外,寒武紀還表示,由于集成電路整個行業鏈是專業化分工且技術門檻較高,加之公司及部分子公司已被列入“實體清單”,將對公司供應鏈的穩定造成一定風險,可能對公司經營業績產生不利影響。”

與此同時,寒武紀給出了最新的業績指引。公告稱,預計2025年全年實現營業收入50億元至70億元。

很難想象,這家如今牽動市場神經的科技企業,三年前還因連續虧損被貼上“科創板虧損王” 的標簽,股價一度跌至46.59元的冰點,深陷資本質疑的漩渦。

寒武紀的逆襲背后,是國產算力替代浪潮的推動,也是一家科技企業在大客戶流失、海外制裁等多重危機中艱難突圍的生存故事。

01

30平米實驗室里的“冷啟動”

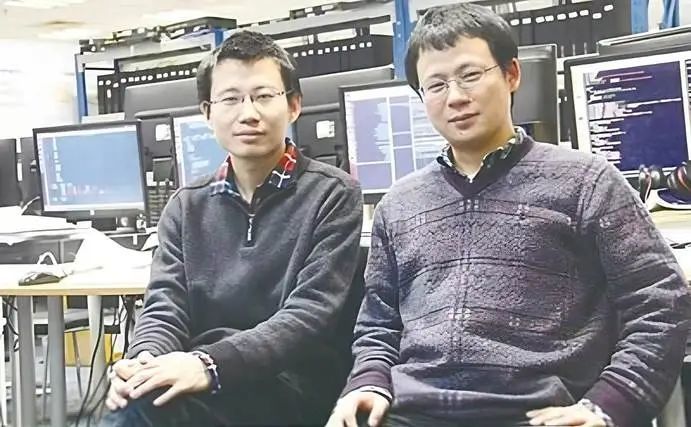

2010 年的北京,移動互聯網的浪潮剛漫過中關村的寫字樓,沒人在意中科院計算所一間不足30平米的實驗室里,兩個年輕人正圍著黑板畫滿奇怪的電路符號。

彼時的中國科技界,人工智能還是個冷門詞匯。

陳天石和哥哥陳云霽在中科院計算所提出“AI 專用 芯片”構想時,全球尚無成熟案例。這對出身南昌普通家庭的“天才兄弟”,卻一頭扎進了實驗室。

哥哥陳云霽 14 歲考入中科大少年班,23 歲獲博士學位;弟弟陳天石 16 歲進少年班,9 年后拿到博士學位,他們的科研基因注定了這場冒險的起點。

陳云霽(右)、陳天石兄弟

“我們剛開始做 AI 芯片時,這個方向一點都不熱 —— 首先 AI 不熱,給 AI 做專門的芯片就更不熱。” 陳天石后來回憶道。

在那個移動互聯網方興未艾的年代,沒人能預見智能時代的到來。

但陳家兄弟書架上的《十萬個為什么》早已點燃科學熱情,父母“放水養魚”的教育理念,讓他們敢于追逐看似虛無的夢想。

終于在2015 年實驗室終于傳來捷報,首顆 AI 芯片流片測試成功。

后排左四為陳天石

陳天石為公司取名“寒武紀”,寓意“智能時代的生命大爆發”。

這顆芯片的意義非凡 —— 它標志著中國首次在 AI 芯片架構領域實現原創性突破,而非跟隨西方技術路線。

當時團隊或許沒想到,這個名字會在十年后成為現實。他們真的在 AI 算力爆發的時代,完成了屬于中國芯片的“生命大爆發"”。

2016 年春天,首爾的比賽場館里,AlphaGo 與李世石的第五場人機大戰打了整整 5 個小時,最終以李世石認輸結束,總比分定格在4:1。

這場比賽像一顆火星掉進了干草堆,全球科技圈瞬間沸騰。人工智能市場被徹底引燃,曾經無人問津的 AI 芯片賽道,突然擠滿了追風口的人。

“很幸運”,在提及創業與融資過程中,陳天石不止一次這樣說,“聽說很多AI芯片創業公司融資時都被問——‘你跟寒武紀怎么比?’我們融資確實不難,這可能是頭部公司的資源聚集效應。”

彼時的寒武紀,像是坐上了火箭。2018年B輪融資后,這家成立僅兩年的公司估值飆升到 25億美元。

02

從合作伙伴到華為棄子

2019年,一則來自華為海思的決策,如驚雷般砸向寒武紀。這家曾與它深度綁定的戰略伙伴,正式宣告“自主研發AI芯片”。

這個決定,瞬間將成立不久的寒武紀,推到了自誕生以來最兇險的生死關口。

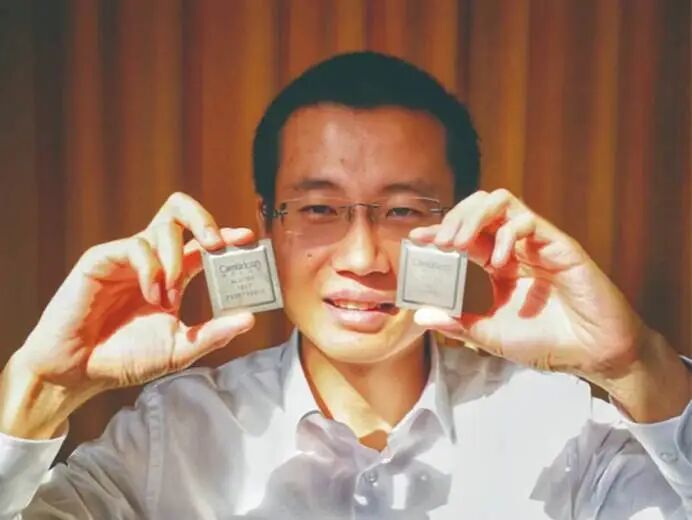

2017年,雙方的合作曾是國產芯片領域的一段“佳話”。

當年,華為發布的全球首款手機AI芯片麒麟970,集成了寒武紀的A1處理器。

陳天石展示寒武紀1A芯片

對寒武紀而言,意義非凡。

它不僅讓寒武紀的核心技術首次大規模落地消費級產品,更讓這家此前低調的企業一戰成名,迅速躋身國內AI芯片賽道的“明星企業”行列。

寒武紀1A原型芯片

當時的寒武紀創始人陳天石,難掩技術突破帶來的欣慰。

2017年10月16日,他在朋友圈引用龔自珍的詩句“一事平生無齮齕,但開風氣不為師”。

這句常被教育界用以形容“開創先河而不居功”的表述,既是對寒武紀技術領先性的自信,也暗含著他對“技術為本”的執拗堅持。

然而,表面的風光之下,危機早已悄然潛伏。

2017年至2018年,寒武紀終端智能處理器IP授權業務的收入占比,分別高達98.95%、99.69%;其中,僅華為海思貢獻的收入占比,更是連續兩年超過97%。

這樣的數字,既是雙方合作緊密的證明,也暴露了寒武紀“把所有雞蛋放在一個籃子里” 的致命隱患。

依賴,就像溫水煮青蛙,在不知不覺中消磨著企業的抗風險能力。

到了2019 年,寒武紀來自華為的收入直接掉了41.23%。

招股書里那句“短期內難以開發同等業務體量的大客戶”,成了壓在陳天石心頭的石頭。

但他并未恐慌,迅速啟動戰略轉型。

從“賣設計方案”的IP授權模式,轉向“做實體產品”的云端AI芯片與智能計算集群系統領域。

轉型邏輯清晰:不再依賴單一客戶,而是打造“算力硬件+解決方案”,以自研云端AI芯片為核心,搭配服務器、存儲設備,為企業提供完整算力支撐。

簡言之,從給別人“搭零件”,變為自己造“完整機器”、送“全套方案”。

這場轉型如同走鋼絲,技術研發、產品落地、客戶拓展、市場教育每一步都充滿挑戰。

但正是這一決策,讓寒武紀在之后穩住陣腳——智能集群系統業務快速起量,不僅填補了終端 IP 授權業務的空缺,更為后續云端產品線爆發埋下關鍵伏筆。

03

二次渡劫

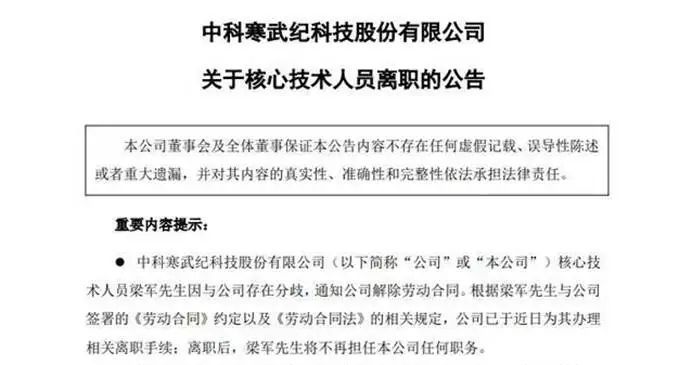

寒武紀還沒來得及喘口氣,2022年3月的一紙公告,把公司推上了風口浪尖:CTO梁軍 “因與公司存在分歧”離職。

梁軍不是普通高管,他是華為麒麟芯片的前核心骨干,加入寒武紀后,一手抓著AI芯片的技術架構,一手管著研發團隊。

這場“分歧”的核心,后來被扒得明明白白:公司想“加速商業化”,趕緊賺錢改善虧損;梁軍想“死磕技術”,先突破高端芯片的工藝瓶頸。

本質上,這是中國科技企業的經典困境:是先顧眼前的生存,還是賭未來的技術壁壘?

那時寒武紀已經連續幾年虧損,2021年扣非凈虧損超11億,賬上的錢還夠燒多久,沒人能打包票。最終,公司選擇了“先活下來”。

2022年年報顯示,云端產品線迭代到第四代,思元290、思元 370 兩款芯片塞進了多家企業的機房,直接把云端收入拉了上去。

只是沒人想到,更大的風暴也悄然而至。

2022年12月,美國商務部把寒武紀列入“實體清單”,斷了其海外先進制程設備和核心零部件的供應。對半導體企業來說,這相當于被掐住了“糧道”,全球供應鏈就像一條水管,現在有人把閥門關了。

外界開始傳“寒武紀要倒了”。

2023年,子公司“寒武紀行歌”被曝裁員,母公司研發人員從1205人減到752人,超30%的研發力量沒了。

陳天石在業績說明會上只說了一句話:“供應鏈有影響,但核心技術是我們自己的,不會垮。

回溯2020年,陳天石在接受采訪時曾有過一段耐人尋味的表述。

“Intel今年52歲,AMD今年51歲,NVIDIA今年27歲。寒武紀只有4歲,和行業前輩比起來還只是個孩子。羅馬并非一天建成,前輩標桿也都是篳路藍縷走過來的,我們有遠大的志向,但長跑才剛剛開始。”

如今再看這段話,更像是寒武紀面對困境的自我寫照。在技術突圍與生存挑戰的雙重壓力下,AI芯片的突圍注定是一場長跑。

04

“股王” 底氣與隱憂

2025年夏天,寒武紀的半年報炸了資本市場。

營收28.81億,同比暴漲4347.82%;凈利潤10.38 億,去年同期還是5.3億的虧損。更扎眼的是,99.6%的收入來自云端產品線。

那個曾經靠“賣IP”過活的公司,終于在核心芯片業務上站穩了腳跟。

高盛的報告來得比閃電還快,直接把目標價調到1835元,理由直白:“更高的AI芯片出貨量,能撐住未來三年的利潤。”

寒武紀公司在上海證券交易所“敲鐘”,登陸科創板(左一為陳天石)

霎時間,“國產AI芯片股王”的稱號,如同當年中關村移動互聯網風口那般,重重落在了寒武紀的頭上。

不過,寒武紀的崛起并非偶然。2022年11月,ChatGPT的橫空出世引爆了全球大模型軍備競賽,而作為國內少數具備云端AI芯片量產能力的廠商,寒武紀憑借其技術積累,被市場廣泛視為國產替代的核心標的。

尤其是2024年,隨著思元590芯片橫空出世,寒武紀迎來了關鍵的轉折點。這款采用7nm工藝、算力達512TOPS的國產芯片,在推理場景能效比超越國際巨頭,幾乎支持所有國內主流大模型。其性能對標英偉達A100,價格卻更具優勢,迅速成為字節跳動等大廠的采購首選。憑借思元590芯片的出色表現,寒武紀在云端產品線領域迎來爆發。

財務數據也開始呈現出積極的變化。2024年,寒武紀共實現營業收入11.74億元,同比增長65.6%,虧損額度收窄至4.52億元,較2023年同期 8.48 億元降幅顯著,尤其在第四季度迎來首次單季盈利,成為業績走出虧損泥潭的重要拐點。

但熱鬧背后,藏著沒被吹散的隱憂。

先看客戶結構。

2017 年靠華為一家撐起98%營收,而近三年,公司前五大客戶的銷售金額合計占營業收入的比例依然是80%以上,只是從“依賴一個大客戶”,變成了“依賴一群大客戶”。

就像以前只靠一棵大樹遮陰,現在換了片小樹林,可一旦遇到臺風,還是可能被刮得站不穩。

再看盈利。

雖然 2025 年上半年賺了10 億,但 2020 到 2024 年,扣非凈虧損加起來超過 50 億。未來能否實現持續、穩定地盈利,仍存在不確定性。

最棘手的還是競爭。

國內市場里,華為自己的 AI 芯片已經落地,摩爾線程、沐曦這些后起之秀也在搶市場;全球范圍內,英偉達還是握著技術和生態的 “王牌”。

未來,寒武紀能否守住“股王”寶座還是未知數。

但十年前,那對在實驗室里畫電路圖的南昌兄弟,或許不會想到中國 AI 芯片會走到今天。而此刻,他們應該也清楚,這場關于中國芯片的逆襲故事,才剛剛翻到最關鍵的章節。